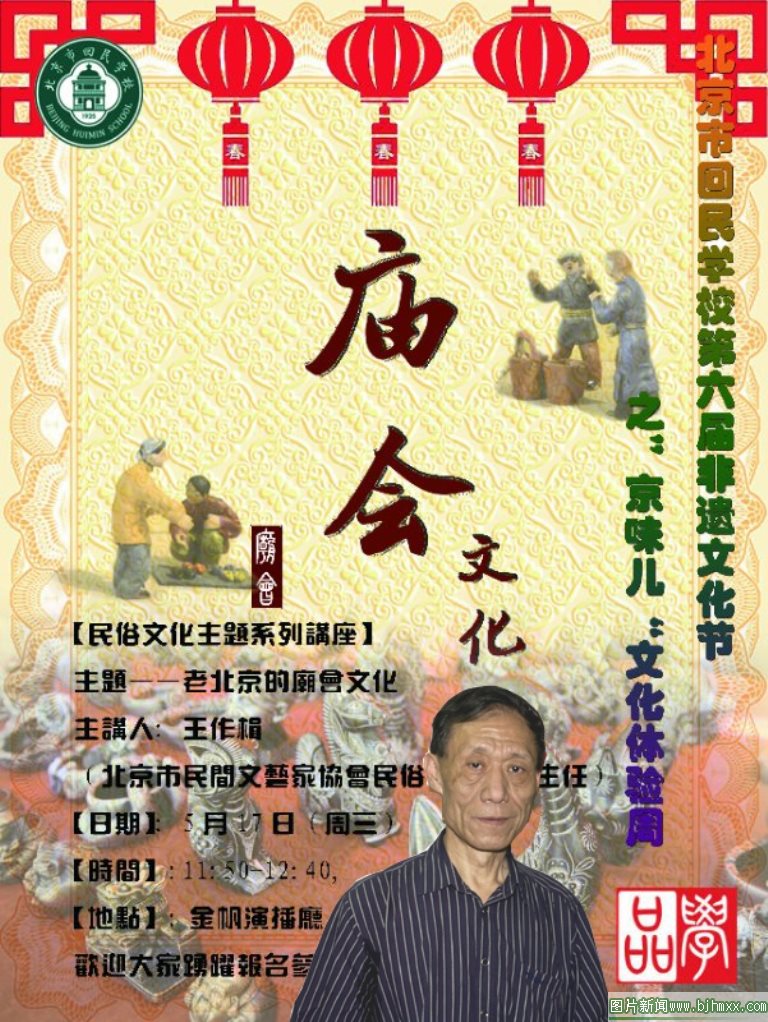

2017年5月17日中午,我们邀请到了著名的民俗专家王作楫老先生,为同学们讲解老北京的庙会文化。王老现年79岁,致力于搜集、整理、拯救、传承民俗文化,是北京市民间文艺家协会民俗委员会副主任,他与多加电视台合作过几十部专题片,宣讲老北京的民俗文化。

王老的知识渊博,讲解了很多老师和同学都不知道的故事和典故,内容引人入胜。他谈到非物质文化遗产的五个重要的特色——第一,要有身后的历史渊源,庙会起源于周代;第二,要有浓郁的地方特色,北京的庙会不同于山东庙会,也不同于上海城隍庙;第三,要有一个漫长的传承过程,庙会至少要在百年以上;第四,在传承中不断变异发展;第五,要与时俱进,比如朝阳公园的洋庙会。

北京的“两tán”(龙潭、地坛)就是王老做顾问参与策划的。同学们还了解到,北京最古老的庙会是土地庙,就在现今宣武医院的位置,从辽代开始,作为卖鲜花的场所。他讲到门头沟妙峰山庙会的特点是“只舍不卖”,有馒头老会舍馒头、咸菜老会舍咸菜、粥茶老会舍粥、窝头老会舍窝头、缝绽老会补衣服、拐棍老会送拐杖……同学们听得兴趣盎然。过去讲究“南龙北狮”——北方的狮子掷门,庙会开幕仪式上,都有狮子把守,各路香会前来进香时必须先到狮子前叫门,然后在狮子面前各献绝技,还要“打狮子”,直到狮子让开,庙门开启。为什么过去庙会不能耍龙呢?因为过去的封建王朝的皇帝,是天子,真龙之身,老百姓怎么能耍皇上呢。王老师讲到这里,老师和同学们都恍然大悟。

庙会上还有很多好玩的,比如儿童玩具——空竹。老北京的儿童尤其是男孩子都要玩空竹,因为空竹不抖不富,空竹抖起来就能过上好日子。空竹是和谐之声。与它同样的玩具——风车,发出来的是欢乐之声。

以下是一些同学听过讲座的感想:

初一1班张泽松:“我虽然从小就跟老祖学习糊风筝、抖空竹,但从来没听说过王老师讲的这些内容,‘福’字不能倒贴、妙峰山庙会的什么都能免费舍、北京小吃378种等等。”

高一5班高海川:“庙会三福:耳福、口福、眼福。文人扇胸口,武将扇肚子,道士扇袖子。”

初一1班平子轩:“我知道兔儿爷的传说故事了,谢谢王老师让我了解了许多好玩儿的知识和庙会”

高一5班申昊鹏:“贴‘福’字的含义直至今天我才明白——左边的示部是宗教祈福的意思;右边的‘一口田’的一代表房梁,有房子住;口是人口,代表家丁兴旺;田寓意是有地种。”

初二4班来瑞龙:“我知道了北京小吃‘门钉肉饼’起源的故事。”

高二5班仉爽:“感谢学校举办非遗文化节,激发了我的兴趣。感谢王作楫老师告诉我年轻人莫要忘记北京的文化。”

高二6班欧毅:“老北京文化离我们渐行渐远,这节民俗课唤起了我们的回忆,更加深了我对北京的印象……”

获得“京味儿”小品鉴师的有初中部的许芯文、张润琦、郝艳丽、来瑞龙、张泽松、柯锟炜、平子轩、宋欣彦、马天星、尹婧艺、张颖川;高中部的仉爽、高海川、欧毅、申昊鹏、焦泓逸,请以上16位同学到政教处领取小礼品。