2017年5月19日中午,霍志星副校长再次来到学校,为同学们讲述老北京的江湖——天桥。

霍老师讲到,天桥地区在清朝和民国年间,曾是北京最大的市井娱乐中心。许多民间艺术家在天桥撂地表演,各种流行于中国北方的民间艺术形式都能够在这里找到。

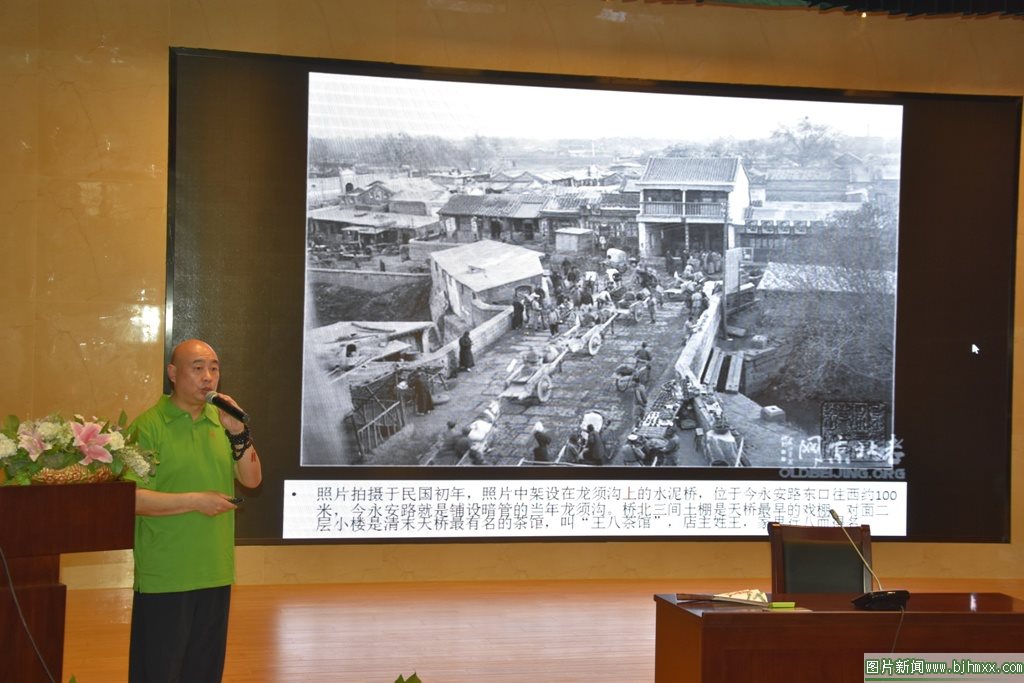

天桥位于北京城南部,前门以南,永定门以北。东面是天坛,西面是先农坛。它原来只是横贯在大路当中的一座石桥,明朝和清朝的皇帝每年冬至,要在天坛举行郊祭大典,由于它是皇宫到天坛的必经之路,因此获得“天桥”的美名。早年天桥附近曾是一片水乡,有亭台楼馆,荷花画舫。上世纪初,河流被填成平地,天桥也被拆除。所以说,老天桥就是旧社会的缩影。

老天桥文化是北京市井文化的代表,“三教九流、五行八作、什样杂耍、百样吃食”就是对它一个形象的描写。在天桥市场出售的日用百货和小食品价格非常便宜,受到社会底层市民的欢迎,在天桥上演的各种民间艺术也大多迎合了底层市民的欣赏口味,其中包括了各地常见的评书、相声、评剧、梆子、大鼓书、魔术戏法,也有比较少见的洋片、训蛤蟆,甚至连市井骂街都成为天桥艺人表演的项目。而天桥艺人的名字也是五花八样:天桥八大怪——“韩麻子”、“穷不怕”、“田瘸子”、“醉孙子”、“常傻子”、“花狗熊”、“赛活驴”等,虽然起了作践自己的名字,实际上个个身怀绝技,是含辛茹苦、自食其力的表演艺术家。在许多文学作品中,也能寻觅到天桥的影子,如鸳鸯蝴蝶派作家张恨水的《啼笑姻缘》、老舍的《龙须沟》等都是以天桥地区为故事背景的。

北京的江湖——天桥,它的兴起不仅是一个经济现象,也是一个文化现象。天桥在它发展过程中,逐渐形成了独特的天桥平民文化,因其生根于平民百姓之中,故虽历经沧桑,却能持久不衰。

以下是一些同学听过讲座的感想:

初一1班宋思瑶:“我一直以为天桥只是一个桥,不知道它是一个有着悠久历史的重要地点”

高一6班薛佳宁:“随着时间的发展,天桥聚集了北京的三教九流,也就出现了‘江湖’的说法。”

初一3班王梦迪:“如今的天桥虽然依然繁华,却已物是人非,我们只能在老一辈的口中了解她的历史,她的过去了。”

初一4班张玉冰:“天桥渐渐成为许多商业兼娱乐场所,这里出了很多著名老艺人,如侯宝林先生、马三立先生等等。这次讲座让我对戏曲、评书、毛猴等技艺有所了解,我希望中国的传统文化发扬光大。”

获得“京味儿”小品鉴师的有初中部:宋思瑶、方思涵、王梦迪、秦梦彤、田欣宇、张玉冰

高中部:薛佳宁

请以上7位同学到政教处领取小礼品,请将自己的《学习纪念册》取走,留作“非遗”纪念。